消防設備士乙種7類とは

どうも、鰻おやじです。

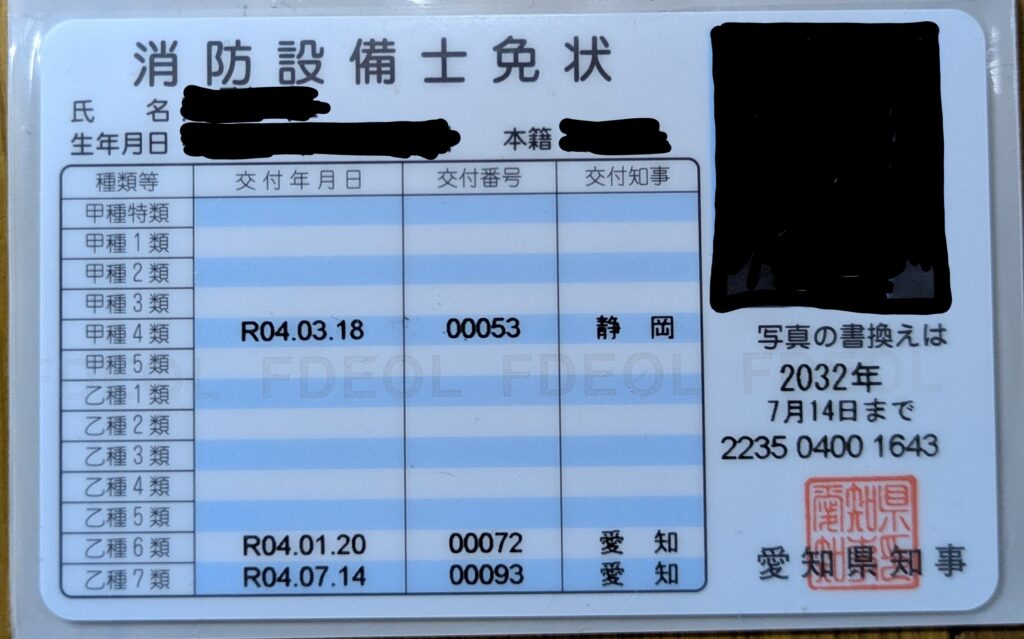

これまで、消防設備士乙種6類と甲種4類を取得し、消防設備士はもういいかと思っていたのですが、その時、乙種7類の科目免除制度を知りました。

その前に乙種7類について紹介します。取り扱うのは漏電火災警報器。電気回線が通っている建造物では、漏電による火災が想定されるため、それを防止するために漏電火災警報器が設置されています。そのために整備・点検を行えるのが消防設備士乙種7類です。

そして、乙種7類は電気工事士+消防設備士(他の類)を併用すれば、全35問中、25問が免除され、10問だけの試験になります。

なお、電気工事士だけでも保有していれば、19問だけになります。それが理由でしょうか。以前仕事でお会いした電気工事士の方が消防設備も有していたのですが、それは乙種7類でした。電気と非常に相性の良い試験ということが分かります。

試験詳細

【試験日程】各都道府県ごとに不定期

【受験者数】約1,800人

【合格率】約60%

他の類は30~40%なのに、乙種7類だけ合格率が飛びぬけています。

申し込み

【申請先】一般財団法人 消防試験研究センターhttps://www.shoubo-shiken.or.jp/

【受験費用】4,400円

勉強方法

使用する参考書は、このブログではおなじみの公論出版のテキスト『消防設備士第7類』です。公論出版のテキストは本当によく作られています。電気書院やユーキャン等他にも良いテキストを販売する出版社はありますが、僕は過去問演習をがっつりやりたいタイプなので、この公論出版のテキストを一番に推したいです。

| 価格:2750円 |

この一冊だけをやりこめば十分合格点に達します。ただし一点だけ注意してください。この試験、問題数が少ないので、油断し適当にやっていると、100%落ちます。一夜漬けでどうにかなる試験ではないということだけは覚えておいてください。

試験当日

試験会場は名古屋市内の名古屋工学院専門学校。試験開始までみっちりやります。決して油断はしません。

試験開始。10問だけですので、10分もかからずに終わりました。ほとんどテキストに出た問題ばかりです。3回ほど見直し、途中退室しました。

結果発表

結果が返ってきました。合格でしたが、結構危なかったです。「法令」が70%「構造・規格」が60%。

合格基準は各科目40%、全体で60%で合格ですので、あと少し不正解になったら、不合格になっていました。やはり手を抜いて合格できる試験ではありません。

追記

とにかく、消防設備士はこれで3つ揃えたので、この辺で終わりたいと思います。受験生の中には全類を揃える方もいますが、僕はこれで十分やり切りました。消防設備士の仕事を実際行うことは無いとおもいますが、知識を広げることができたいい機会でした。

資格を取得してから数年経ちましたが、今でも火災報知器や消火器を見かけたら、なんか嬉しい気分になります。これも勉強によって世界が広がった結果でしょうか?

コメント