消防設備士甲種4類とは

鰻おやじです。

職場の天井を見上げてください。丸い装置が天井にくっついていませんか?監視カメラと思った人もいるかもしれません。これが火災報知器です。

火災報知器は室内の煙や熱に反応し、火災を知らせる仕組みになっており、病院、ホテル、商業施設等ほぼすべての施設に設置が義務付けられており、また点検や整備も必須なため、有資格者は常に必要とされ、求人は今後も途絶えることはありません。

消防設備士のなかでも、消防設備士甲種4類は火災報知設備の点検から整備までを行う資格で、消防設備士乙種6類と並び、最も人気が高い資格です。

いわゆるビルメン4点セット(危険物乙種4類、2級ボイラー技士、第二種電気工事士、第3種冷凍機械責任者)には含まれておりませんが、これらの資格と総和性は高く、面接の際に評価されることは間違いありません。

消防設備士は大きく分けると7つに分類され、その中でも1~5類は甲種と乙種に分けられます。

| 甲種 | 特類 | 特殊消防用設備等 |

| 甲種又は乙類 | 第1類 | 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は屋外消火栓設備 |

| 第2類 | 泡消火設備 | |

| 第3類 | 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備 | |

| 第4類 | 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備 | |

| 第5類 | 金属製避難はしご、救助袋又は緩降機 | |

| 乙類 | 第6類 | 消火器 |

| 第7類 | 漏電火災警報器 |

甲種と乙種の違いですが、甲種は消防用設備の工事、整備、点検ができ、乙種は整備、点検のみができます。なので特別な理由が無い限りは、甲種の取得をお勧めします。

ただし、甲種を受験するためには受験資格が必要です。 https://www.shoubo-shiken.or.jp/shoubou/annai/qualified.html

受験資格を得るにはさまざまな方法がありますが、おすすめは第二種電気工事士免状を使用することです。

別記事でも紹介したように、第二種電気工事士は求人数が非常に多く、消防設備士に転職する場合でも取得は必須と言えます。なので、あらかじめ取得しておき、消防設備士を受験する際は甲種を受験する流れが理想と言えます。

試験詳細

【試験日程】各都道府県で不定期

【受験者数】約1万6千人

【合格率】約32%

申し込み先

【受験費用】甲種6,600円 乙種4,400円

【申し込み先】一般財団法人 消防試験研究センターhttps://www.shoubo-shiken.or.jp/

注意点

試験の注意点として、覚えてもらいたいことがあります。電気工事士免状を使用しての科目免除は使わないでください。

第二種電気工事士免状を有していると、

[筆記試験]

・消防関係法令 15問

・基礎的知識 10問→0問

・構造・機能及び工事・整備 20問→8問

[実技]

・鑑別等 5問→4問

・製図 2問

合計23問が免除されます。

しかし、免除されても合格するためには6割合格しないといけないため、1問ごとの重点が高まります。はっきり言っておすすめはできません。

筆記試験に出題される問題は、電工二種とほとんど難易度は変わりません。すでに第二種電気工事士に合格しているのなら、電気の基礎的な知識は有していると思いますので、免除を使わずに受験することを強くお勧めします。

勉強方法

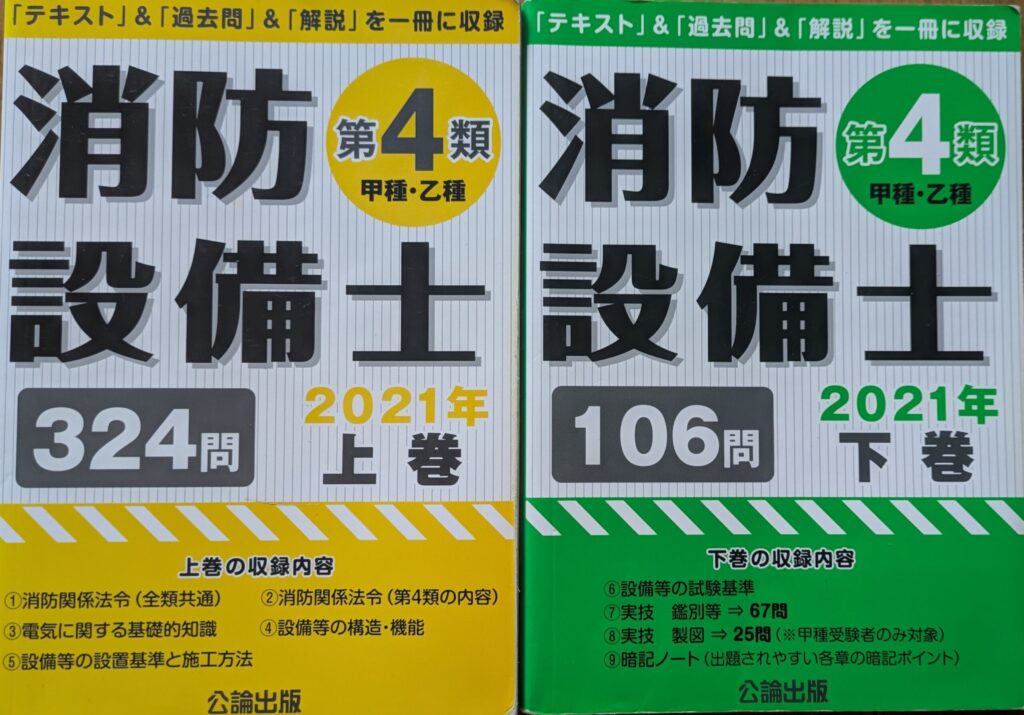

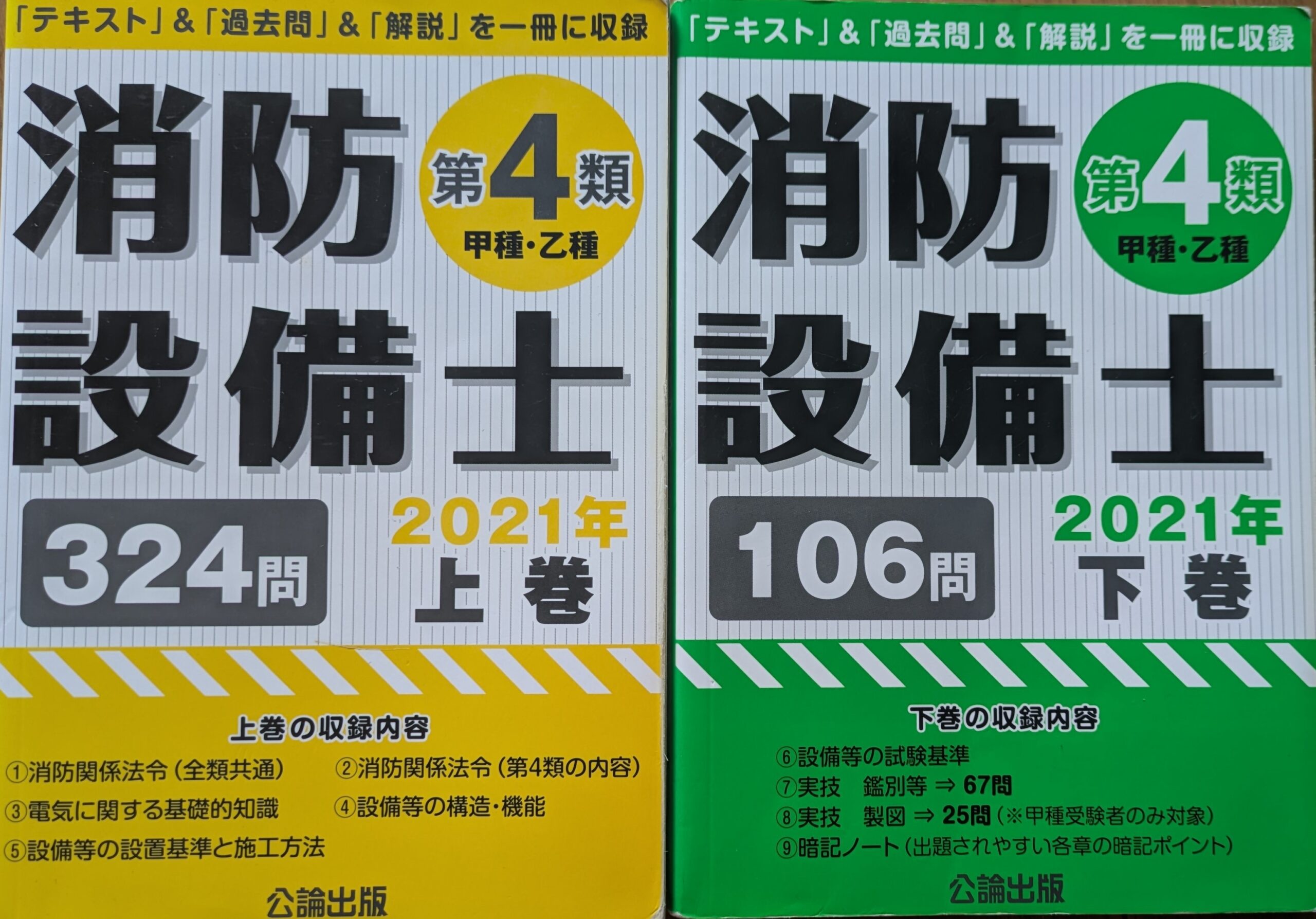

使用したテキストは公論出版の「消防設備士第4類上・下」です。他の資格でもそうですが、公論出版のテキストは参考書と過去問が一体となっていて、非常に使いやすいんですね。

| 消防設備士 第4類 甲種・乙種[本/雑誌] 令和7年 (2025) 上巻 / 公論出版 価格:2640円 |

| 消防設備士 第4類 甲種・乙種[本/雑誌] 令和7年 (2025) 下巻 / 公論出版 価格:2640円 |

ただ今回は今までと違って上下巻です。覚えなければいけないことが多すぎます。理解しながら覚えていくのが理想ですが、そんな時間はありません。ひたすら知識を入れてひたすら問題を解いていきます。

ただ、それでも一番苦労したのが実技の製図です。実際の図面が問題に出され、そこに感知器や警報器をどのように配置するかを自分で決めるのですが、これが難しい・・・。最初は意味も分からず、とにかくちんぷんかんぷんでした。

パズルみたいで面白いという方もいると思いますが、僕はそういう論理的思考というものがどうも苦手で、どうしても出来ませんでした。

そんな人におすすめな勉強方法ですが、とにかく図面をノートに書き写してください。

図面をコピーして、器具だけを描いていくという勉強方法もいいのですが、僕は図面を隅から隅まで手で書き写していくという方法があっていました。問題を一文字一句すべて読んで、解答の図面を書き写す、ひたすら続けました。意味を理解しようとしてはいけません。時間の無駄です。そのうち分かるようになります。

そうして3周したら、徐々に意味が分かるようになってきました。そうしたらこっちのものです。まるで自分が施工しているような気分になって、勉強が楽しくなってきました。この頃になると、建物に入ったら、天井を見上げ感知器を探し、周囲に警報器が無いか探すようになりました。こうなると勉強がすいすい進みます。

試験当日

勉強が楽しくなったといっても、油断はできません。なにせ、もともと勉強時間が一か月も無いのです。

※余談ですが、今回の受験はかなりハードスケジュールでした。思い立ったが吉日とばかりに、甲種4類の受験を決行しました。おまけに県内では試験申し込みが既に終了していたので、静岡まで受験しに行くことにしたのです。

試験会場は静岡県立短期大学。試験は昼からですが、初めての場所ですので早めに家を出ます。電車に乗っている最中もひたすら復習し、試験会場に着くまでに上下巻を新たに1周しました。

会場には一時間前に到着。老若男女、幅広い年齢層の方々が受験に来ていました。

試験開始

この試験を受験する方にお伝えしたいのは、決して最後まで諦めない。これが一番大事です。

実は製図問題で分からない問題が何個かあり、最後まで四苦八苦していました。試験合格が目的だったら、必ずしも全部解ける必要は無いのですが、油断はできません。試験開始まで、解答をひたすら覚えました。

試験開始、忘れるといけないので、製図の問題から取り掛かります。すると・・・テキストの問題がそっくりそのまま出題されていました。それも最後まで解けなかった2題が!

解答は暗記していたので、それをそっくりそのまま記入します。他の問題は筆記、鑑別、製図すべて自力で解ける問題ばかり。やりました。合格を確信して、解答を見直し、途中退室しました。

もしも試験直前まで暗記を続けていなかったら、恐らく落ちていたと思います。なにせ、全く理解できない問題が2題も出題されたんですから・・・。

なので、この試験を受験される方は、テキストの問題が解けなくても、理解できなくても、最後の最後まで解答の暗記を続けてください。特に公論出版の問題は非常に質が良く、そのまま出題されることが多々あります。合格を勝ち取るためにも、最後まであがき続けることが必要です。粘り続ければ、必ず合格できる試験です。

試験後

ちなみに試験終了後は、人生初の静岡名物、さわやかに行きました。長い時では3時間待ちが普通と聞いていましたが、この日は運よくすいており、90分で入店出来ました。生焼けハンバーグ。美味と聞いていましたが、期待以上の味でした。もう一度行ってみたいものです。

夜は静岡市に移動して、静岡おでんを食べてみました。普通のおでんと違って、全体的に黒っぽく、また削り節や青のりをかけて食べるという人生初の味でしたが、とても美味しかったです。特に黒はんぺん。通常のはんぺんと比べて灰色でしたが、なんだか魚の旨さが感じられる一品です。これがまたハイボールによく合う。静岡を堪能できた夜となりました。

ほんとうに、試験の出来と併せて大満足の一日でした。

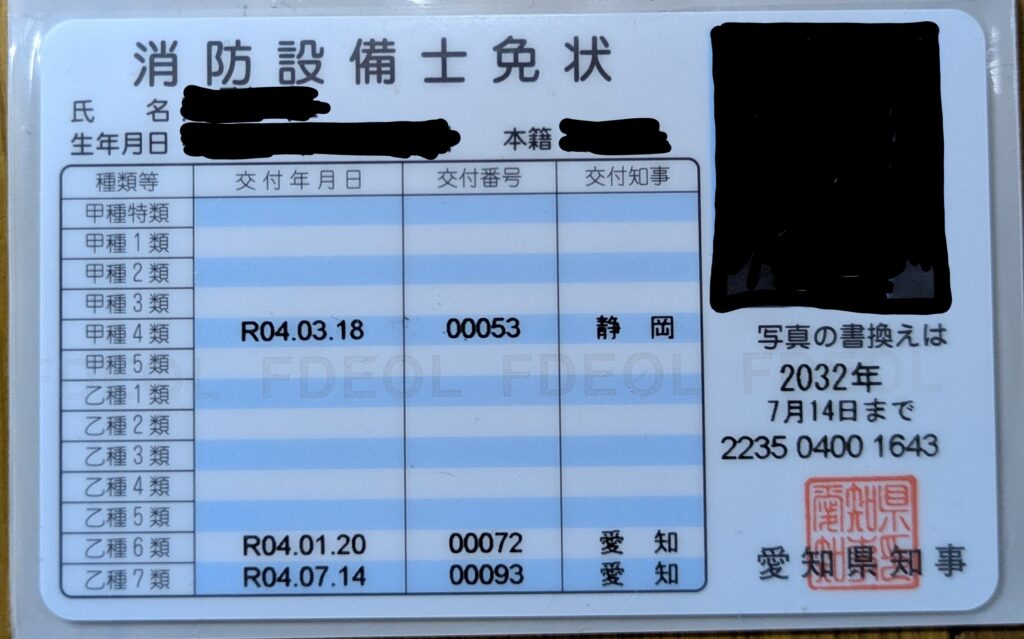

合格発表

合格発表の日が来ました。これだけ合格を確信していることを書き綴って、落ちていたら、失笑ものですが、見事合格していました。初めての静岡と併せて、非常に思い出深い試験となっています。

コメント